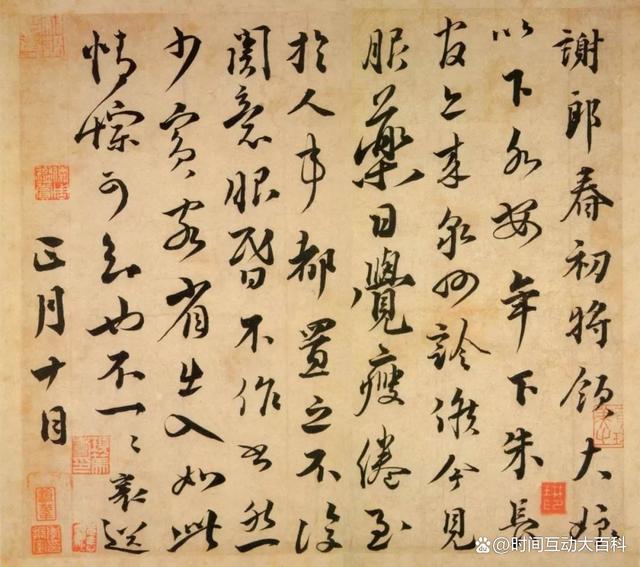

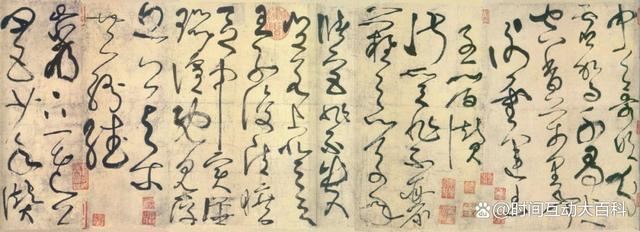

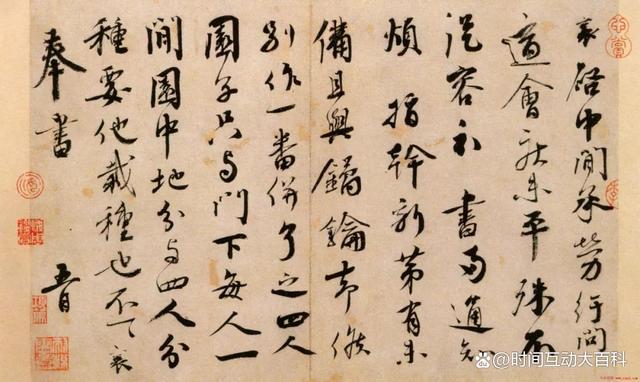

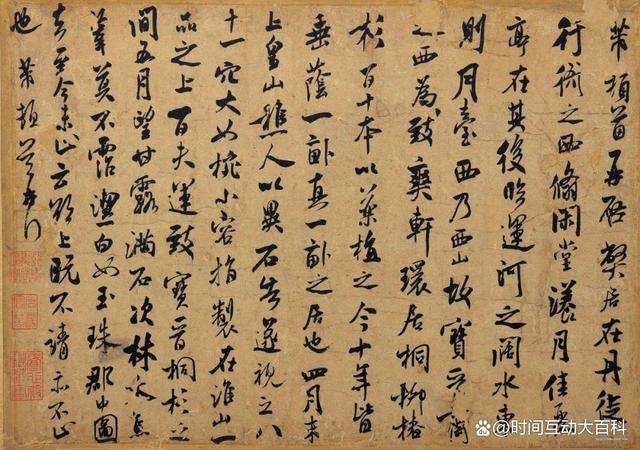

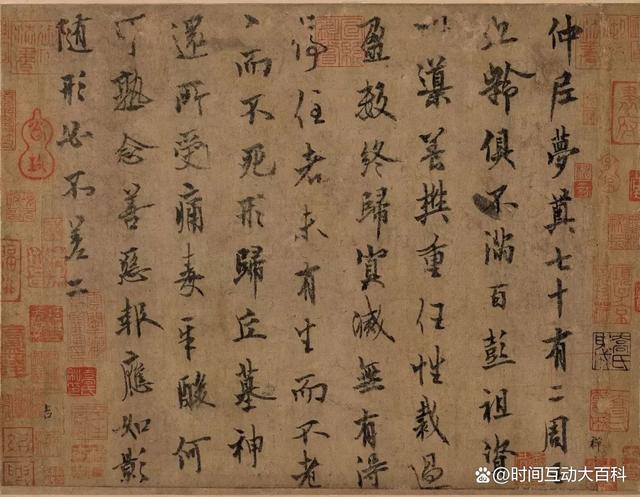

苏轼《归安丘园帖》

苏轼《归安丘园帖》

书法的材料即「文房四宝」—— 笔墨纸砚,对书法起到关键的辅助作用。

毛笔用兽毛制成,书写得法能产生刚健、遒婉、秀逸、凝重、流丽的表现力;

墨汁色泽鲜亮而沉着,干湿浓淡的丰富变化,会产生出生动的墨韵。

宣纸的渗化可灵敏地表现出,线条的浓淡枯湿、轻重粗细。

毛笔、墨汁和宣纸,三者结合,使线条的表现更加传神。

另外,材料美也包括书法的装裱。它构成了书法审美丰富的层次和独特的视角,也可以从中获得审美愉悦。

其次是「力量感」

书法的美,在动不在静。写字是力的传导过程,发力经过肘腕再到手指、笔毫,每个环节,都可能因技巧不足而造成力的散失,要用巧劲而非蛮力。

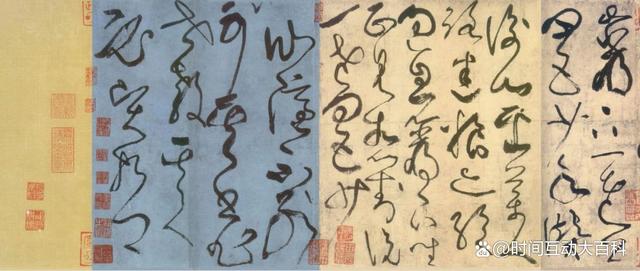

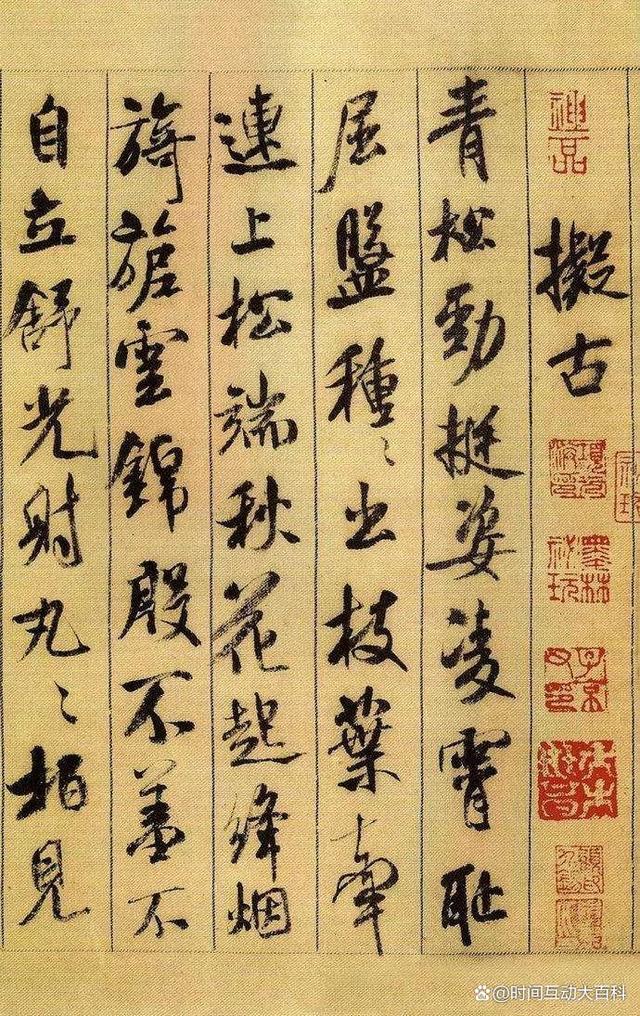

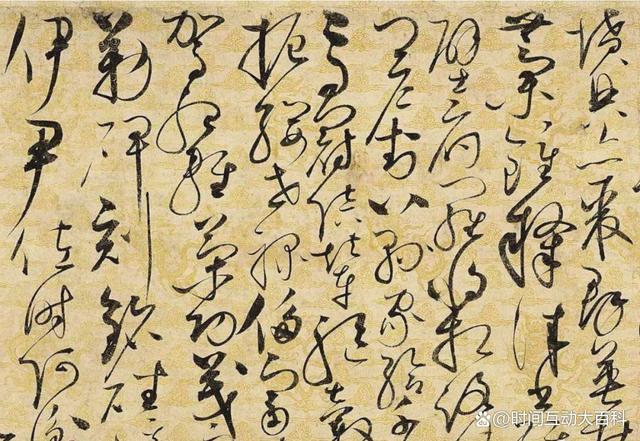

米芾《蜀素帖》局部

「力量感」的关键在运笔过程,也就是力在各个环节中的处理,在线条中就表现为「逆、蓄、留」三个主要特征,举例而言:

「逆」:欧阳修曾和蔡襄开玩笑,说他的字如同在湍急的河流中撑船,用尽力气依然还在原地。蔡襄深表认同。这种感觉其实就是「逆」,会显著增强书法的力度和厚度。

「蓄」:米芾曾言,笔在运行中有意的停顿,能造成意犹未尽的感觉,停顿之后又有意往回收,这样笔势的方向和速度就含糊了,会有一种内在隐藏的「蓄」的感觉。

「留」:清代梁同书在谈书法心得时曾言:写字时要「处处留得笔住,不使直走」,意思是写书写过程中要有顿挫,不可一笔飘过。这种感觉就是「留」。

做到了「逆、蓄、留」,书法的线条就有了内在的力量。

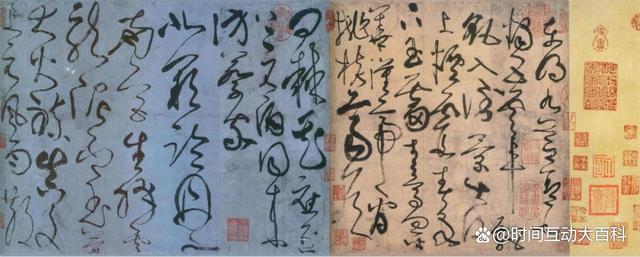

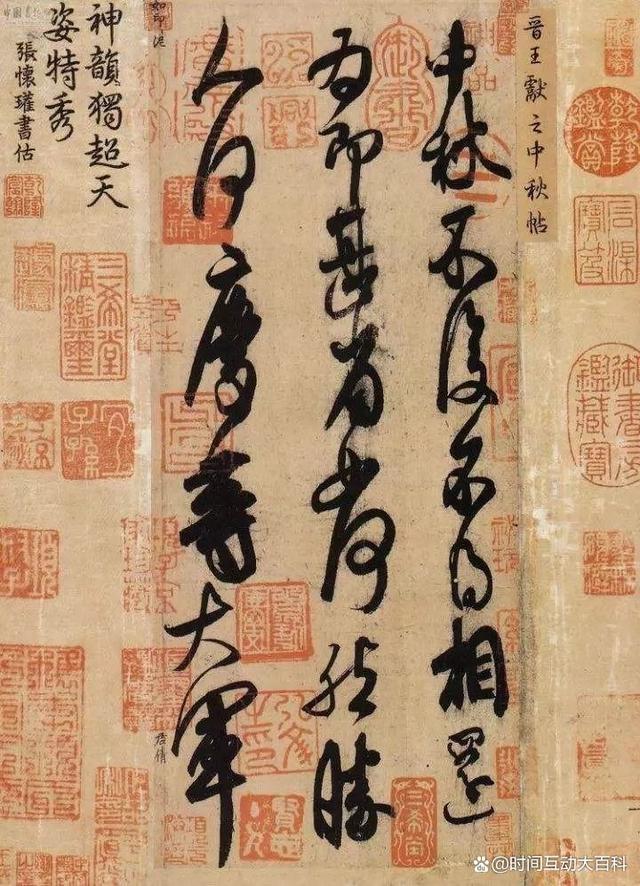

王献之《中秋帖》

最后是「节奏感」

书法表现出的各种对比效果,黑白、粗细、干湿、方圆等,跟运笔关系紧密。

每笔切不可一画而过,而要在线条的起止两部分形成互抱的态势,这就是「节奏感」,体现出来就是粗细的对比。

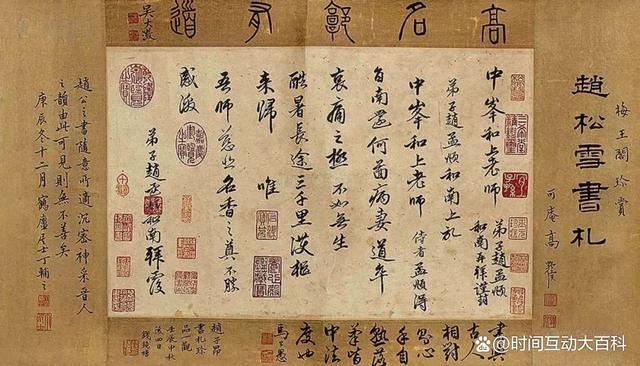

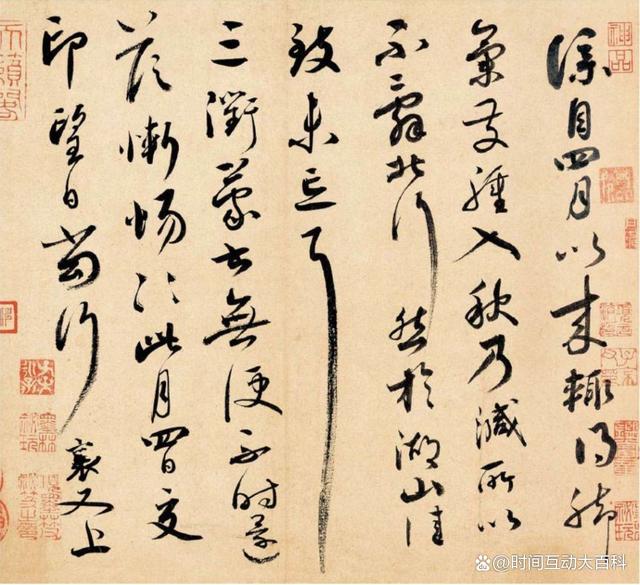

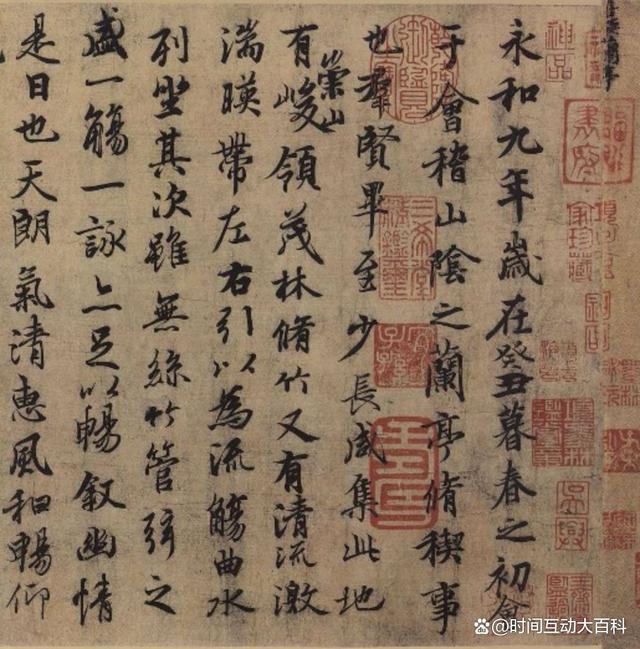

蔡襄《脚气帖》

另外,书法还讲究「一波三折」,即线条要有起伏,线条之间应该有间隔,体现出连贯的节奏。这些共同构成了书法的节奏感。

所以,「线条美」是书法形式的美,源自书写者的控制。五指握笔,不均等用力,通过微妙的调节,营造出线条抑扬顿挫的美感。

线条的立体感、力量感和节奏感,囊括了书法线条审美意识的全部内容。

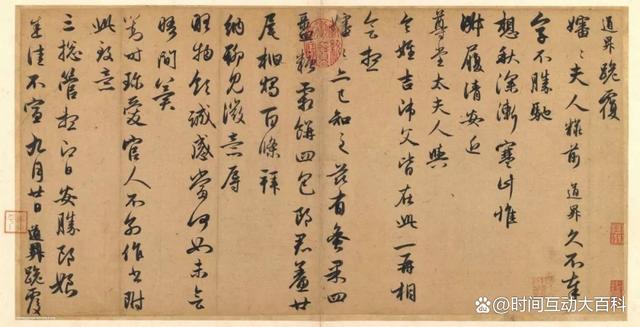

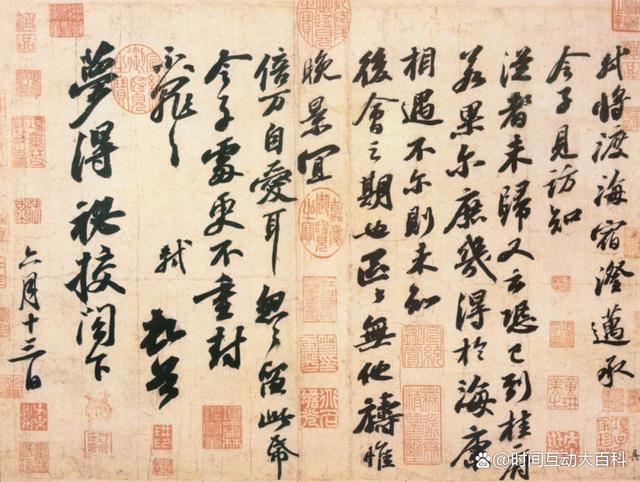

蔡襄《离都帖》

蔡襄《离都帖》

诗词有诗词的意境,绘画有绘画的意境,书法的意境分别对应着「神采」「韵趣」和「诗情」。

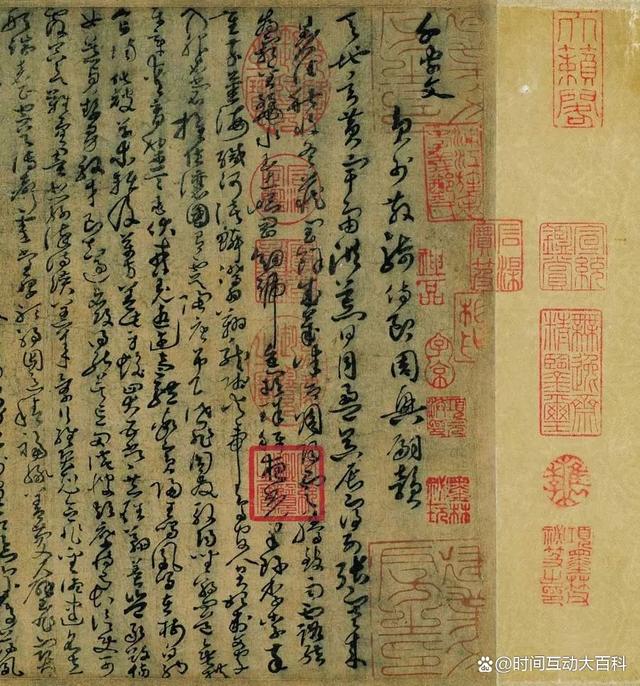

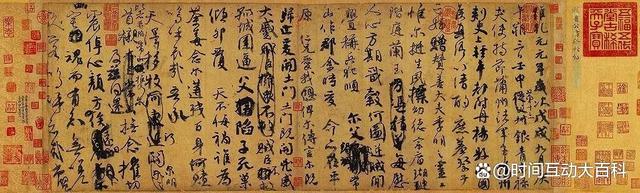

「神采」即创作之时流露的个性和表达的精神。比如唐代颜真卿的名篇《祭侄文稿》。

颜真卿生逢安史之乱,唐朝江山岌岌可危,颜真卿家族都投入到平定叛乱的斗争之中。哥哥和侄子都为国捐躯,《祭侄文稿》就是他悼念侄子的祭文。

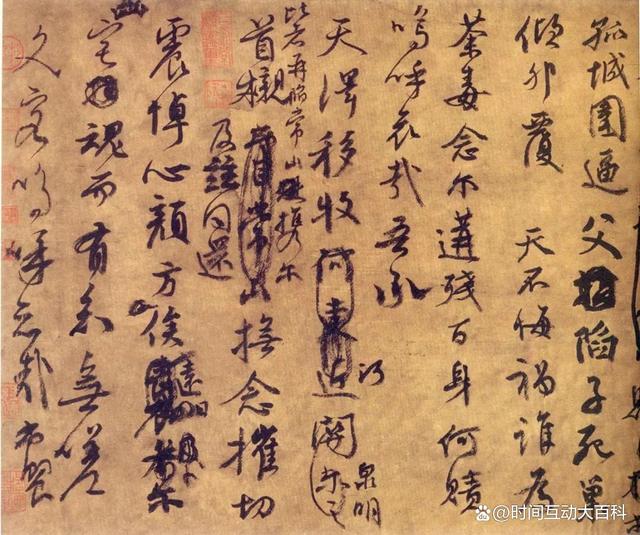

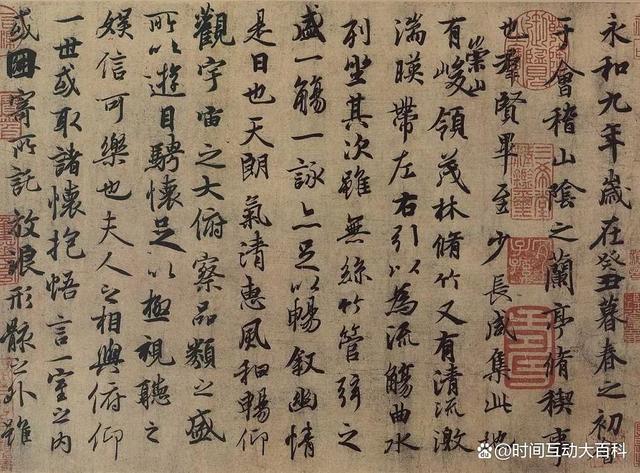

相反,对比王羲之在闲适放松的状态下写成的《兰亭序》,线条用笔流畅自如,流露出的是一种轻松悠闲的情绪。

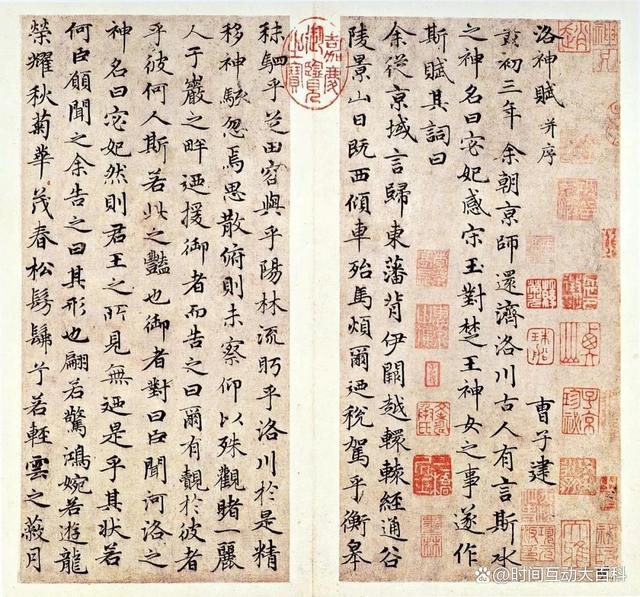

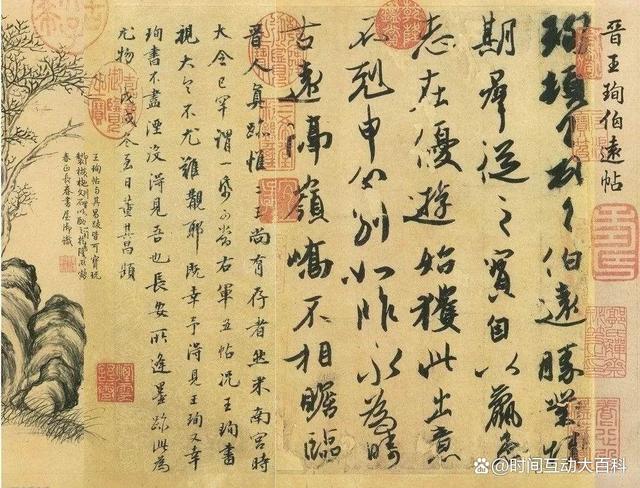

王羲之《兰亭序》局部

如果说「神采」是书法家的个性,那么「韵趣」就是作品的个性。比如草书里很多笔画都连在一起,整体感觉很飞扬而潇洒,这种特点就是韵趣。

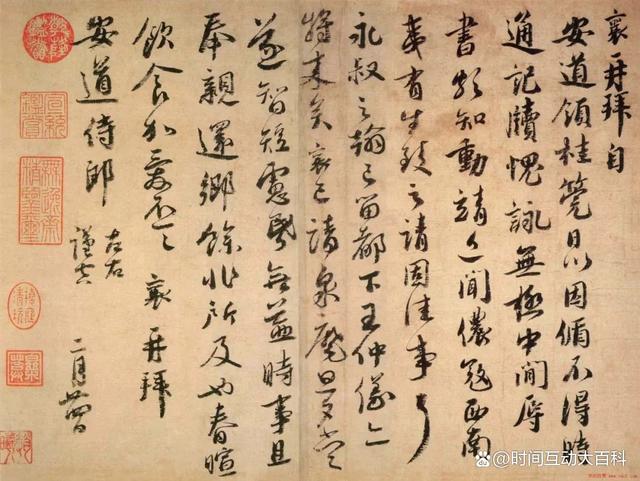

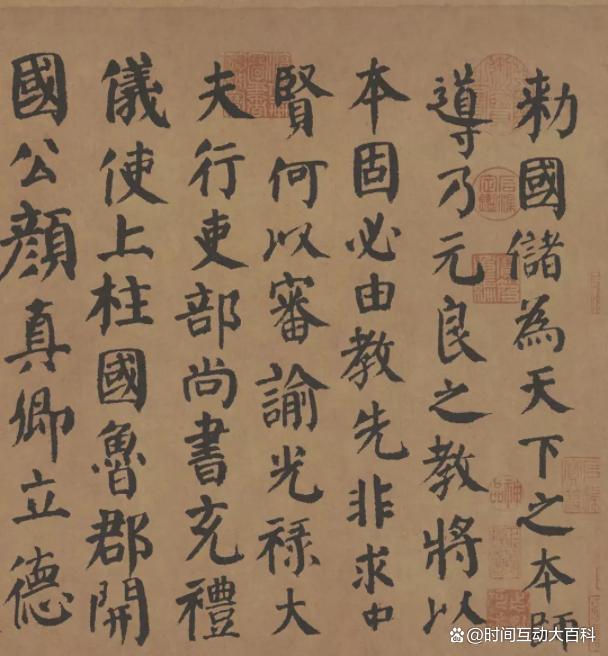

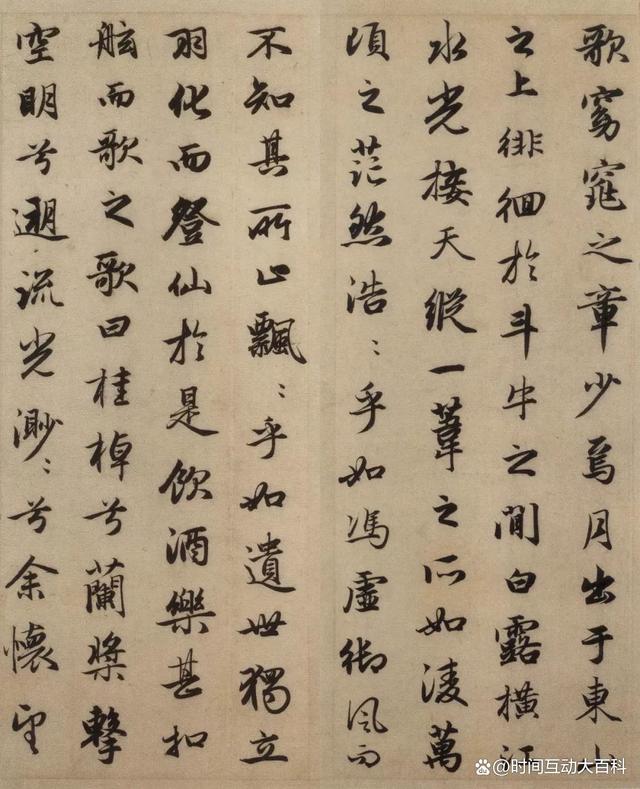

董其昌 《节临道德经》

董其昌 《节临道德经》卫夫人教导王羲之,曾这样描述书法用笔:要如「万岁枯藤」「崩浪雷奔」,如「劲松倒石」「长空初月」。即写字时应心存意象,笔墨才能气韵生动。

「诗情」则是从欣赏者的角度而言。书法可以表现人的情感和脾性,欣赏书法之时,抽象的线条也可以引发联想,勾起情绪。

欣赏书法的姿势有很多,并无一定之规。可以「先质后文」,忽略书法的外在形式,看重内在精神;也可以「取神弃形」,注重发掘其中的精神状态和思想境界,给人激励,也可以予人愉悦。

可以从线条出发,通过书法的运动感和节奏感,在笔画中探索情绪的起伏变化,调动自己的人生经验,感受作者「无意于佳而佳」的情感流露,达到情感的共鸣和升华。

比如,风和日丽的初春,王羲之和文人墨客,在兰亭旁的崇山峻岭,茂林修竹间饮酒高歌,当日即兴作品收录成《兰亭集》。后世评价《兰亭序》「飘若浮云,矫若惊龙」,就是形容这种潇洒自如之美。

梁启超认为:「中国书法的美是线的美、力的美、光的美和表现个性的美。美术一种要素是发挥个性,而发挥个性,最真确的莫如写字。如果说能够表现个性就是最高的美术,那么各种美术,以写字为最高。」

通过书法

能感悟人生智慧和开阔胸怀

这种「感知教育」也是书法

重要的美学意义之一

作为传统文化的载体,书法不仅是一种写字技艺,更凝聚着民族智慧,包含着人生感悟与哲学态度,笔画之间,魅力无穷。我们应该珍惜,和传承书写文化弥足珍贵的遗产。