□姚洪磊(中国书协会员、湖北省书协学术委员会委员、武汉体育学院艺术硕士生导师)

早先我们就曾说过,颜楷笔法一个非常重要的特点是其篆书用笔。但是,篆籀古法并不是他笔法的全部。除了大量借鉴篆书笔法,他在许多方面还借鉴了隶书的笔法。

回顾笔法演变与发展的历史,最早的时候多是中锋用笔。但是,自隶书诞生以来,侧锋用笔也就悄然出现了,只是那时出现频率不高,仅在偶尔不经意间发生。以《肥致碑》为例,其中撇画常以侧锋示人。隶书之后,草书和行书诞生,侧锋也大量出现。天下第一行书《兰亭序》,虽以中锋为主,但侧锋也时时出现,加之游丝萦绕如柔情顾盼,因而显得异常姿媚。关于侧锋,书圣都这么干了,众人也这么写,就显得理所当然了。

值得注意的是,魏晋南北朝时期留下的许多碑刻名作,通过拓片一看便可知道,侧锋笔法得到了大量的使用。南碑“两爨”即《爨宝子碑》《爨龙颜碑》,却把侧锋用笔玩到了极致。学界称《爨宝子碑》是研究隶书向楷书过渡期间的重要文献作品。

以上赘述种种,其实只有一个意思,就是在楷书诞生的过程中,为了追求新的审美效果,历代书家经历了种种探索,不断打破对中锋用笔的习惯或执念,从而使侧锋获得了越来越大的存在空间。

如何判断一个线条是中锋还是侧锋?大体有两个方面:一方面,看墨迹笔画的造型,例如《爨宝子碑》中,虽然笔笔皆实,但是细看线条外廓,便可倒推出毛笔如何运笔,才能写出如此线形;另一方面,是看线条边沿,这是一个更加微观的判断方式。碑拓虽然只能提供较为间接的图像文献,但是如果是比较精致的刀工,在镌刻过程中依然能够保留墨迹线条的细微之处。抛开一个笔画的首尾不谈,只看行笔过程,如果两侧边沿同时出现“横鳞”一样的粗糙轮廓,那么这一笔一定是中锋。

关于“锥画沙”,我们回到这个比喻最原初的画面:一个锥子,在沙滩上画线,锥子画过之后,细碎的沙子瞬间又返“流”回凹陷之处。说来道去,锥子从沙滩画过之后,只有线条中间最深的凹陷轨迹才是最清晰的,两侧边沿,因为沙子返回,边沿轮廓是比较模糊的。这个模糊的边沿轮廓线,大致看上去是粗糙的,仔细看上去若有规律性的起伏,大约就是蔡邕所说的“横鳞”了。

如何判断一个线条书写是侧锋行笔?在线条行走的过程中,如果边沿线的一侧平滑齐整,另一侧粗糙不平,那么笔锋一定不在线中,而在比较平滑的那个边沿线上。

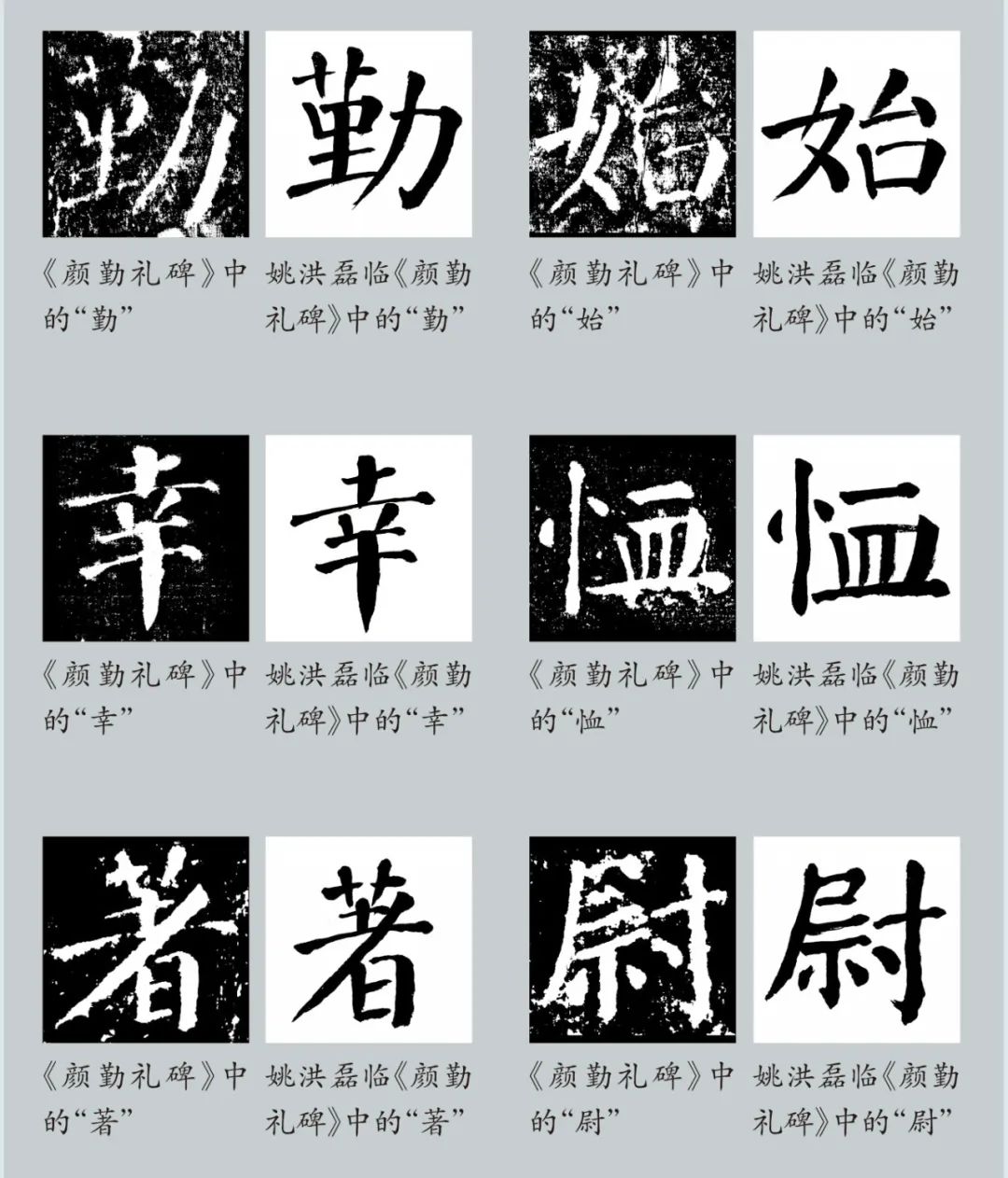

值得关注的是,在颜真卿最为成熟的楷书作品《颜勤礼碑》中,有些线条非常明显地显示:书写过程中是以侧锋行笔。如最初的那个“著”和文中的“始”字。以撇画为例,线条右侧粗糙的边廓,分明告诉我们那是侧锋。这样的现象虽然不多,但也确实有一些。它仿佛证明颜真卿并不执着于对中锋用笔的百分之百坚守。

但实际上,中锋和侧锋的使用,往往也不是完全割裂甚至对立的存在。有些线条,尤其是横折一笔后面的竖画。说它是侧锋,它没有像“锥画沙”一样出现两个边沿都粗糙,但又呈现出两个边沿都光洁的样貌。通过墨迹可知,那分明不是侧锋用笔,但也不是绝对意义上的中锋线条。这种情况,如何界定?我们可以说:它是“准中锋”的线条。之所以这样说,是因为它依然符合蔡邕《九势》中所说的“令笔心常在画中行”的基本原则。所谓“笔心”,可以理解为笔尖或笔锋;所谓“画中”,其实就是笔画或线条当中。在颜真卿的笔下,很多笔锋都在笔画中行,但又不是在其绝对的中心位置。所以,如果墨色够饱满,那线条两个边沿都是平滑的;如果墨色不够饱满,那线条的一个边沿则显示为粗糙的。对于有“中锋执念”的人,颜真卿的笔迹仿佛在说:楷书明明不是篆书,为什么笔笔都要用篆书笔法去衡量呢?